Albarcas cántabras

El hombre, para defender sus pies de la escabrosidad del terreno, por

resguardarlos de la humedad y suciedad, recurrió a los zapatos construidos en

diversas formas y variados materiales.

En los viejos

reinos de Cataluña, Galicia y Asturias, en las provincias de León y Cantabria,

los hombres apelaron al elemento más abundante: la madera, y, verdaderos

artífices, lograron dar acabado a una expresión que de historia, y por los

nuevos tiempos se ha convertido en folklore.

Espots

catalanes y zuecos gallegos; galochas y almadreñas leonesas; madreñes astures y

albarcas de Cantabria. Nos vamos a referir a estas últimas.

Albarcas de Amado Gómez (Carmona) y utensilios para su fabricación

Cantarinas

impenitentes por nuestras aldeas; enraberadas a las puertas de las escuelas y

en el atrio de las iglesias. Rabisalseras en los bailes bajo las robledas,

donde un Pepe el Trun, de Ruente, las hacía danzar al compás del periquín o un

Ico el Portalau el día del Mozucu, en la bolera de la Hayuela.

Pocos tolanos habrán portado albarcas con más gracia.

Correndonas como las de Luis Bustara, el

pitero de Cos, que triscaron por las Ramblas barcelonesas en singular apuesta.

Místicas,

enlutadas de brillante negro, como las estilizadas de mozas y beatas,

peregrinas muchas veces, aquellas, a cien lugares casamenteros; remedando las

pías en su acompasado sonido el eco de mil jaculatorias de embebidas novenas,

frecuentes triduos e interminables despedidas a la salida de mil y un rosarios.

Ribereñas de

fortuna de los pescadores furtivos; “remilgás” del mozo rondador y “posás” de

los viejos que aún hacen equilibrios de la taberna al hogar. Atrayendo siempre

la curiosidad extraña, como en un festival galés, donde una frase

interrogatoria generalizada: “¿From Holland?”, es respondida por un montañés

con todo su orgullo nativo: “From Spain. Only.”

El escritor

cántabro Manuel Llano, en su obra Brañaflor (1931), dejó plasmada la variedad

de tipos de Albarcas en Cantabria: "Albarcas negras, de cura rural, que

brillan en el pórtico, en la ringlera de la feligresía; feligresía demócrata en

que los tarugos del labrador infeliz ocupan la misma losa que los del terrateniente

acaudalado, de repletos desvanes. Albarcas de señorita remilgada, también

negras, de líneas más suaves, más ligeras, más brillantes. Albarcas blandas,

sin la color de la alisa, sencillas, pulcras, de hidalgo. Albarcas tostadas, de

mozo roncero. Albarcas recias, de pastor. Albarcas con argolla y remiendos de

lata en las hendiduras. Albarcas de mozas, con bordados y tarugo leve y motas,

a manera de recosido gentil.

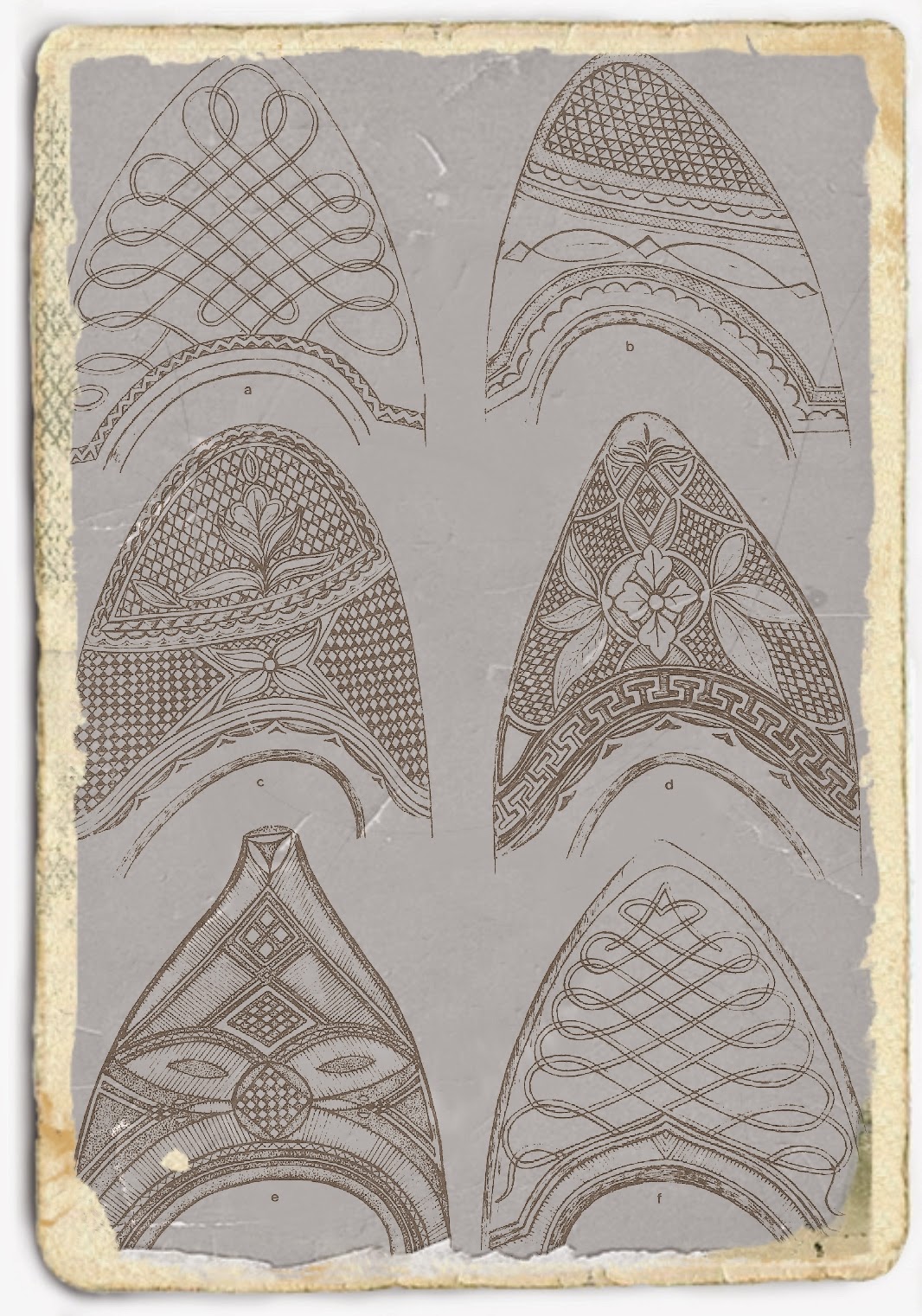

Distintos modelos de decoración en la capilla de las albarcas:

a) Riclones (Rionansa) b) Sarceda (Rionansa)

c y d) Entrambasaguas (Campóo de Suso) e y f) Carmona

Industria y

arte peregrino que tiene poesía, que tiene espíritu y colores y brotes negro de

ingenio y características maravillosas de la habilidad campesina... ¡Albarcas

pulidas de los mozos de Brañaflor, tan pintadas, tan señoras!"

El sonoro

“tras-tras” va desapareciendo de las aldeas cántabras; quedan muestras, como

las “piconas” campurrianas, las esbeltas del Real Valle de Iguña, las sobrias

Carmoniegas. Quedaban artistas desperdigados por la Lomba, Cos, los Llares,

Carrejo, Rioseco, Carmona…

Distintos modelos de albarcas:

a) Del garbanzo (Lebaniegas) b) Mochas o pastoras (Campurrianas)

c) Piconas (Campurrianas) d) De pico de cuervo (Campurrianas)

e) Mochas de clavo ( Campurrianas) f) De pico (Carmoniegas)

Encontramos

uno en Valle de Cabuérniga; por la plaza de la Unión adelante, en la calle del

Ricote, vivía Florencio Serdio Fernández, “nacíu y reconocíu” en Carmona.

Forzosamente se respetaron algunos pasajes de sus explicaciones el popular

dialecto original; en otros, y fueron los más, se tradujeron para hacer más

comprensible la ciencia de la construcción de un par de albarcas.

“Pa jacelas”,

lo primero (decía Florencio) era la madera: salce, abedul, nogal, alisa, “jaya”

y algo el castaño. La más utilizada, la de “jaya”.

Albarcas en sus distintas fases y, a la izquierda, la "rebollá".

Explicó

después que la corta se hacía en día bueno natural, pero teniendo en cuenta la

luna, para que no se “montee”. Así, el haya sería cortada en la menguante de

septiembre; la alisa en la creciente de mayo. ¿El abedul? En cualquiera.

Instrumentos de albarquero: a) Legra b) Gubia c) Compás

d) Barrenas e) Azuela f) Resoria g) Cuchillos h) Hacha

Convertidos

los troncos en grandes tacos, aquellos en los que coincida, y procurarán

evitarlo, la “caña” o corazón del árbol serán tratados con “calostros” (primera

leche de la vaca después del parto) y quemados en ese punto precisamente, para

evitar que se “jienda” o abra.

Y al socaire

del portalón instala su “fábrica” el albarquero, en colaboración con las

siguientes herramientas: hachas, azuelas, barrenos grandes, legras, rasorias,

cuchillos. Como elementos indispensables, la “rebolla” o gran tocho de madera

que le sirve a manera de yunque o “tajandiro”; el “taller”, sencillo utensilio

de vigas cortas de madera adosado a la pared, y sus rodillas, sobre las que

realizaba los trabajos más delicados.

Herramientas para la construcción de albarcas (Colección propia)

Florencio

efectuaba, para nuestra curiosidad, todas las operaciones necesarias para

construir una albarca, mientras facilitaba las correspondientes orientaciones,

que extractamos y tradujimos a continuación:

1.- Aponer de jacha: Elegido el trozo de

madera y colocado sobre la “rebolla”, se le da forma basta a golpes de hacha,

quedando marcadas sus principales partes, operación que se efectúa utilizando

el “ojímetro”.

El hacha va perfilando las primeras partes de la albarca en el tocho de madera.

2.- Azolar: Consiste en, mediante

acertados golpes de “zuela”, ir desbastando la forma lograda en la primera

operación. Tiene misterio, que se reduce a poseer un buen pulso y dar los

golpes “asentaos”. Todavía burdamente, ya son reconocibles las diferentes

partes: “calcaño” o trasera; “pico” o delantera; “pies”, o soportes para los

“tarugos”; “papo” o superficie convexa del “pico”.

La azuela acaba de dar forma al pico.

3.- Jacer el fliquillo: Con un cuchillo

se marca y resalta una especie de muesca para delimitar la parte delantera de

la “boca”.

4.- Joyar: Colocada la pieza sobre la

“rebolla”, se procede a abrir la “boca” que facilita posteriormente la

“capilla” o parte interior de la albarca.

5.- Joracar: Con la barrena, se agujerea

el interior. Para ello se coloca la pieza en el “taller”, sujeta con una cuña

de madera. En esta operación interviene sobremanera el “ojímetro”.

Con la barrena se realizan los agujeros en el interior o "capilla" de la albarca.

6.- La medía: Con un pequeño listón de

madera, graduado en centímetros condicionados, se toma la medida de los

“joracos” realizados para ajustarlos al número en alpargatas, del cliente.

Cuando termina de joracar, viene la "medía".

7.- Legrar: En el mismo “taller” y con

la herramienta llamada legra, se desbasta el interior o “capilla”. Requiere un

esfuerzo conjunto de los brazos que dan fuerza, y del hombro, que dirije el

trabajo.

El legrado; trabajo de maña y esfuerzo.

8.- Resoriar: Con la rasoria o “resoria”,

se desbasta cuidadosamente el exterior.

9.- Empicar: Sobre las rodillas, y con

un cuchillo, se acaba de refinar.

10.- Dibujar: Sigue el cuchillo en

acción y con su punta se trazan los dibujos que, según las zonas o comarcas,

reciben el nombre de “limuescas”, “bujeles” y “jamuescas”.

11.- Lijuar: Con papel de lija, se

refinan finalmente por el exterior e interior, recibiendo en este último caso

la operación el nombre de “alimpiar”.

12.- Pintar: Ultima operación, que

consiste en, como su nombre indica, aplicar un barniz o colorante a la

superficie exterior. Se realiza de tres formas: por medio de goma laca

extendida con un “pincel de fortuna”, o un baño de pimentón disuelto en aceite,

o la que resulta más clásica: “tostándolas” a la lumbre después de “pintás” con

“calostros”.

El "pincel de fortuna" extiende cuidadosamente el barniz.

Si la albarca

va a ir provista de “tarugos”, se construyen éstos (tres por cada una) en

madera de avellano y a golpes de “zuela” y cuchillo. Estos “tarugos” son

cambiables, porque se desgastan con el uso. La longitud de los mismos, una vez

colocados, ha de ser tal que permitan al “papo” tropezar en el suelo al andar,

produciéndose entonces el característico “tras-tras”.

Haciendo "tarugos".

Y para que la

sucesión de golpes en el suelo no las “jienda”, se coloca, para más seguridad,

un aro de cobre o hierro.

Estas

descritas son utilizadas preferentemente por los hombres; las de mujer, más

estilizadas, más ligeras, carecen de “tarugos” y llevan en su lugar, por lo

general, unos tacos de goma clavados, además de ser pintadas con esmalte negro

y llevar otra clase de “limuescas”.

Resultan de

menor altura y reciben en algunas comarcas el nombre de “mazuelas” o albarcas

zapateras.

He aquí una albarca terminada.

No resulta

difícil caminar en ellas, ayudándose al principio de una “porra”, “picona” o

bastón. Existe el peligro de “estorregase”, con la consiguiente torcedura del

pie.

La ventaja

que ofrecen es conservar el pie constantemente seco y limpio el escarpín o la

alpargata, según lo que se calce, permitiendo entrar en las casas sin manchar

al desproveerse de ellas el usuario cuando regresa de la calle. Para mayor

comodidad aún, las calzará embutiendo pequeños manojos de yerba seca, que

completan el carácter aislante.

Cosme, artesano de Pando (Ruiloba), con albarcas y otros productos.

Albarcas

cántabras, un recuerdo casi. Y, en tiempos, un lujo que solo se permitían

utilizar cuando “repicaba en gordo” y calzaban alpargatas o escarpines los

críos, que normalmente iban descalzos.

“Tras-tras”

de las albarcas en las aldeas montañesas… Canción del recuerdo que, como una

nana acompaña y adormece al pensamiento.

Bibliografía:

Revista de prensa de Sniace

Fotos: José Mª Sastre

Texto: Agapito Depás

Manual de etnografía de Cantabria